|

[摘要]正月十六日以前,鋪子都關門,什么也買不到。在初六以前,連油醋花炮都買不到。我曾見過一個小姑娘,正月初一出來買醋,買不到,立在鋪子門前哭得可憐,我把他叫到我家,把我家的醋給了他一碗。

本文摘自《北平雜記》,齊如山 著,當代中國出版社,2015年9月

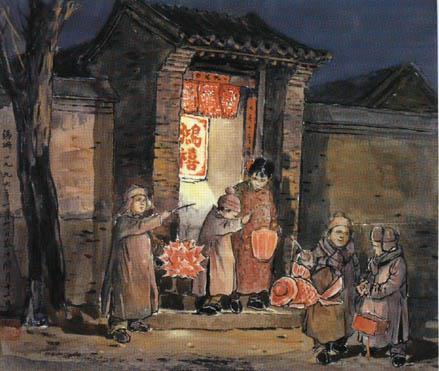

過年(圖源網絡)

一年將盡夜萬里未歸人 我想現在有這樣感慨的,不只我一個人,不過我更厲害。因為我們家是一個大家庭,我們老哥兒仨,一個八十多歲,兩個七十多歲,連子女二十余人,都在一塊住。北方土話,叫做一個鍋里攪馬勺。外國人不相信這些人可以同居,所以常常有各國朋友到我家來參觀。他們以為必有苦惱,我說惟獨我們家,有快樂而無苦惱。因為下一輩的人,結了婚,女的固然是走了,男的也是愿離開就離開,愿回來就回來。幾時也可在家中吃住,可是他們掙多少錢,家里也不要,所以毫無苦惱。每頓飯,總是三四桌,尤其過年,更熱鬧。因此現在更常常想到從前的過年。 按北平從前一年沒有放假日子,尤其是官場,端午、中秋,工界或放,官商界則不放,惟獨年節,則非放不可。官場則于臘月二十或二十一日,由監印官帶領吏役,把印洗凈,由堂官(尚書)包好,裝人印匣,把它供于案上,燃好香燭,全體堂官,全部官員,行一跪三叩禮,畢,再把它加以封條,這名詞叫做封印。從此便不辦事。除強盜,放火、人命等重大案情外,雖管地面的官員,也不辦公。各衙門及各省,都是如此。一直到次年,正月十九二十日開印,始才照常理事。開印的禮節,與封印一樣。在這一個月中,年前是忙于預備,例如掃房。北平之屋內,是一年大掃除一次,名曰掃房,且必須揀黃道日,更非過二十三祭灶之后不可,以前不許掃房。

吃臘八粥,粥之熬法,至少須八樣。此時糧店,一定賣粥米,配好八樣,干果鋪賣粥果,也是配好八樣。買時,不必自己出主意,最省事。皇帝派王公,監督在雍和宮熬粥,用以在各廟上供,且分賜各大臣。貧苦家,亦須八樣,或十六樣,有錢者,往往用八八六十四樣,且須吃八八六十四天。吃幾天之后,凍好,晾干,每天煮飯,放人少許,六十四天吃完。并且說,雖腐敗嘍,吃了也不會有病。自然那一大鍋飯中,放上一小塊,再煮許久,雖壞,也不容易出毛病了。而大家則以為不出毛病,是用臘八粥的關系。吃完粥之后,接著擦洗供器,香爐換新灰,貼新灶王、換門神,貼對聯,買過年應用的東西。此時大一點的學生,多要在街上擺一張桌,寫春聯售賣。北平從前有童謠曰“買春聯,取吉利,萬年紅(紙名),好香墨。鋪眼聯(商家),現嵌字。一百錢,一付對。買橫批,饒福字”(小人臣轍)等等這些話,北京除貼春聯外,還要換門封,貼門封吉條。

換門封者,凡是官宦人家,影壁上,都有木架,中糊紅紙,把所有主人的官銜,都寫在上面,一種官銜一條;先人的,也可以寫,不過頂上須加原任二字,有把明朝先人的官銜,也寫上的。這種一年一換,所謂門封吉條者,是凡在衙門當差之人,無論大小,均發給印好之封條,白紙墨字,上寫“奉某部某衙門諭,禁止喧嘩”等字樣;此條長丈余寬尺余貼于門口兩邊。又有四塊,約一尺五寸到二尺見方,亦白紙墨字,上寫“禁止喧嘩,勿許作踐,如敢故違,定行送究”等字樣。御史之門口則多四塊,上寫“文武官員,私宅免見,一應公文,衙門投遞”等字樣,雖都是白紙黑字,貼于門口,不但不嫌不吉利,且極以為光榮。 買年畫,年畫大約都是吉利畫,美人、戲劇的等等,吆喝的極好聽,都是七字句四句,我記的很多。例如畫的黃鶴樓,他便吆喝:“劉備過江發了愁,抬頭看見黃鶴樓,黃鶴樓上擺酒宴,周瑜問他要荊州。”比如畫的農家秋忙,他便喊“莊稼忙,莊稼忙,莊稼才是頭一行,老天歲歲如人愿,柴滿場來谷滿倉。”比方畫的胖娃娃,他便唱:“這個娃娃胖搭搭,大娘抱著二娘夸。姥姥家蒸的肉饅頭,吃著一個抱著仨。”比方畫的美人,他便唱:“美人好似一枝花,買回家去當成家(結婚),小兩口兒睡了覺,愛干什么干什么。”如此種種,我曾抄錄幾萬首,有吉利性的,有箴規性的,有詼諧性的,也很可觀。家家都要貼幾張,有的貼滿墻壁。所以北京竹枝詞,有“臭蟲一見心歡喜,又給來年搭了窩”之句。

買夠年貨,就該買吃食了。這是最重要的一件。因為正月十六日以前,鋪子都關門,什么也買不到。在初六以前,連油醋花炮都買不到(臨時小攤不算)。我曾見過一個小姑娘,正月初一,出來買醋,買不到,立在鋪子門前,哭的可憐,我把他叫到我家,把我家的醋,給了他一碗,請看有多嚴重。所以各家,都得預備夠半個月吃的東西才成,這叫做預備年菜。年菜這個名詞,很普通,鄉間都講包餃子,北京則講做年菜。年菜的做法,大多數與平常不同。平常之菜,現做現吃,一涼就不能吃,再一熱,便走了味。年菜則做好之后,現吃現蒸,不會走味,因為都是特別做法。他為什么要這個樣子呢,因為北京風俗,新正初五以前,不許動刀,燈節以前,都要放假,玩玩逛逛,無暇做菜。所以必須如此。富家總要預備幾十桌,當然自已有廚役,貧家也要巴結著做幾樣,中等以上人家則多是現找廚役,至少也要做七八桌,多至一二十桌。北京單有廚行,平常無事,專攬婚喪壽事的大買賣;應好大生意幾百桌,幾千桌都可。他再約人,幾十個幾百個廚師,隨時可以約到。至于碗碟杯筷,以至廚房應用家具,都有專門鋪子出買。這些廚師,每逢過年,都是專給人家做年菜,盤碗由他賃來,過年用完再還。至晚除夕,所有菜都須做好,正月間,有客來,蒸一蒸就吃,很方便。所以北京從前有請吃年菜之舉。 一切預備齊整,到除夕,家家懸燈結彩,祭祖,祭神,吃喝歡樂,這是各處相同的,不必多談。北京商家,亦有特別的舉動,家家除夕,多燃燈燭外,門口都要立上三根竹桿,懸掛一掛百子旺鞭,大鋪子鞭炮長則用杉高,兩旁架一對寫本字號大紗燈,此亦名曰官銜燈。在從前沒電燈時,此極壯觀。所以從前北京人都說,除夕最像過年的景致,就是各鋪門口之燈籠,鞭炮,這話也實在不錯。才把一年之帳目結束完畢,即放鞭祭神。鋪子中祭神,有三種:一財神,二關公,三灶王。祭財神,當然是為發財;祭關公,是因為他義氣,希望保佑同人,永遠和美,如桃園之結義,意至善也;灶王,與住戶人家不同,只有灶王,沒有灶王奶奶。他們說一群男子,供一位奶奶,有些不便,所以北京有一句歇后語,曰:“鋪眼里的灶王,獨座。”祭完神,即睡,初一日大致多不起來,只派學徒到左近各街坊,投一字號片拜年便妥。住戶人家,自元旦起,都要拜年。尤其官員,到堂官家中拜年,必須在除夕,此名曰辭歲。因為堂官家中,在初一就不收名片了。

拜年一事,在北京相當苦,而也有趣。尤其大宅門,來往多,拜年更費事。堂官本人除最重要的幾家外,當然都不用自已走,都是用子侄親戚替代。較親近的用子侄,其余泛泛的,就用親戚。這種人,平常每月也拿薪金,可以算是雇用員,俗名曰車楦。此二字,在從前是極普通的名詞。大宅門,家家要聘或雇這樣的一二人。因為闊人應酬多,生日,滿月,婚喪等事,飯局(北京有人請吃飯,曰有一個飯局),聚會,不能不到,本人又沒有工夫都到,所以必有人代表。這種人,若用外人則不合適,必須用本家或至親到場時,該叫老伯姻兄等等,都可直呼,顯然是本主的子弟。若用外人,則不能如此。倘遇自已家中有婚喪事之謝客,或拜年,都是遣人投一名片便妥。因為這路事,不許請:因為請進去,他除了叩頭道謝外無他事。所以除非至親至友外,絕對不許請。倘要請人下車,那是人家要挑眼的。拜年到門口由跟班或車夫,遞一名片喊聲“請安道新喜”,門口人接過名片,高舉,喊聲“擋駕不敢當”,便算禮成。車中人絕對不下車,但車也不能空著,必須有一人在內,此人便名曰車楦,意思是把車楦滿不空就是了。倘本家沒車,或車不夠用,可以現雇車,講妥價錢之后,附加條件。第一,車夫須戴官帽,加錢一吊,平時把官帽放在喂騾子的車筐籮里頭,講好價,便戴上,這便像自己家里的車,不像雇的。第二,車夫須代遞名片,也加錢一吊。這個名詞,叫做戴官帽遞片子,因為雖不用進門,但自己遞名片,總要下車,不但白費事,而且失官體,所以由車夫遞片。照樣喊一聲請安道新喜,便算完事,又省事又體面,才多花兩吊錢,

約合現大洋一角。大宅門應酬多,由幾個車楦分路去拜,往往拜到正月過二十日才完,因為騾車慢而路不好也。 再說到家庭之樂,正月不禁賭,家家多耍錢,不過高尚商號多不許,總是大家打鑼鼓,從前很風行。高尚人家,像斗牌,擲骰,打天九,推牌九等等,也不許,大約多是擲升官圖,或狀元籌等等。舊升官圖,種類也很多,我收藏的有十幾種。我友人傅君,藏有三十幾種。狀元籌之類,玩意也很多。有圍籌、漁籌。一是打圍,都是獸類。一是得魚,是魚類。我每種都收得一份。但不好。我給梅蘭芳每種買過一份,那是真好。圍籌又分三種,一是鳥獸合打,一是獸類,一光是鳥類。此外尚有戰籌,我只見過幾張,未見過全份。聞尚有山岳籌、江河籌,惜未見過,不知如何組織法。現在回頭一想,正月里全家子女,再加上親眷,吃吃玩玩多么快樂。不但吃玩快樂,就是年前之各種忙碌,也是極有趣味的。如今只好等著回—大陸之后再說了。然到彼時,家人親眷、朋友等等,是否尚都活著,真是不堪設想。這種情形,恨誰呢絲?! 按北京新年,游會最晚,是二月二日天壇東邊之太陽宮,據老輩的記載,說太陽宮并非為祭太陽,因明崇禎皇帝之生日,是二月二日,所以遺老舊臣,都于此日,假借祭太陽,而祭崇禎皇帝;以免清朝干涉,才建筑了這個廟。我們明年此日,是不能祭太陽了,盼望后年去祭一祭,大概是有望的,但又須再來一個“雙鬢明朝又一年”了,噫。

《北平雜記》,齊如山 著,當代中國出版社,2015年9月

《北平雜記》圖書簡介 對故鄉故土顧望不已,對故事故人思戀未了。暮年的齊如山細致地勾勒出一幅生動、溫婉的古都風物長卷。他像是穿著長袍坐在四合院里,槐花香彌漫著,他一口京腔娓娓講述著這個令他摯念如斯的城市的種種。古都的大氣,民俗的樸厚,前清的逸聞……其言至淺,其情至深,不禁使人追憶著這座古都的前世今生,感慨系之,恍然如夢…… 齊如山(1875-1962),河北高陽人。在北京生活了50年,1949年到臺灣,后以87歲高齡病逝于臺北。他研究國劇,記錄民俗雖多出于個人的興趣,但皆有大成。 他是與王國維、吳梅并稱的“戲曲三大家”。一生致力于國劇的研究,總結出中國戲曲的八字真言“無聲不歌,無動不舞”。他對梅派藝術的形成并走向成熟功不可沒,后人有“賞梅勿忘齊如山”之說。

|